The Window into the future_Chapter 1. Metaverse

✔ 퓨처플레이는 10년 후의 미래를 생각합니다.

이를 위해서는 변화하는 현재의 시그널을 빠르게 읽어, 미래를 예측해야 하죠.

퓨처플레이 전략기획팀에서는 산업 전반의 유의미한 변화를 예측하고, 이후 예상되는 변화의 방향을 정리하는 ‘Future Analytics Report’를 제작하고 있습니다.

우리는 이 모든 것을 혁신적인 아이디어의 발견에 동참할 미래 혁신가, 바로 당신과 공유하고자 합니다.

보다 쉽고 빠르게 미래를 만날 수 있는 FP Exclusive Series ‘Signals’가 매주 찾아옵니다.

Signals_Ep.3 : 모래성과 같은 메타버스 부동산, 명품과 같은 NFT

오늘은 두 가지 이슈를 다뤄보고자 한다. ‘메타버스 부동산’과 ‘NFT’의 의미.

“메타버스 부동산은 잠깐의 재미 이상의 가치를 찾기 어렵다”

One-Do-it-all Metaverse에서 많이 언급되는 부동산.. 과연 사야 할까?

‘무의미 할 것이다에 한 표’이다.

웹 공간은 기본적으로 순간 이동이 가능하다. 그럼 순간 이동이 가능한 세계에서의 접근성의 가치와 의미를 따져볼 필요가 있다. 처음 인터넷 태동 하던 90년대 (Web 1.0 시대) 접근성은 도메인 선점을 의미했다. 지금은 그렇게 도메인 주소에 전력을 다하지 않지만 당시에는 좋은 도메인을 선점하는 것은 사업에 있어 필수였다.

지금은 도메인 이름이 그다지 중요하지 않다. (주소를 직접 치고 웹사이트 들어간 지 얼마나 되었는가.) Web 2.0시대(현재)에 접근성은 광고와 앱을 의미한다. 트래픽이 많은 사이트/ 앱/ 서비스 등에 광고를 게재하는 것이 사람을 끌어들이는데 가장 중요하다. 광장 효과의 극단을 보여준다. 오프라인에서의 광장 효과는 물리적 제약으로 수용 인원의 제약이 존재한다. 웹은 물리적이지 않다. 거의 무제한의 인원을 수용할 수 있고, 그 Eyeball에 노출되어야 나의 제품을 인지 시킬 수 있다. 모바일 시대에는 해당 웹사이트, 서비스를 인지 시킨 후, 앱을 통해 Retention을 유도한다. 앱의 첫 번째 목적은 즐겨찾기다.

그럼 다음 세대 웹에서의 접근성을 생각해봐야 한다. 그게 절대 부동산은 아닐 것이란 생각이다.

지금 샌드박스형 게임에서는 아래처럼 땅을 팔고 있다. Prime Location 주변의 땅은 비싸고 멀리 떨어져 있으면 싸다.

생각해보면 매우 편협한 사고의 산물이다. 소위 메타버스 부동산은 현실 세계의 부동산의 개념을 단순하게 1차원적으로 끌고 온 개념이다. 19년 전 세컨드 라이프에서도 똑같은 것을 했다. 지하철을 타고, 운전을 하고, 또는 자율주행 차를 타고 이동할 필요가 없는 온라인 세계에서 접근성 또는 단순 Prime Location과 가깝기 때문에 가격이 높다는 것은 어불성설이다. 사람들이 허구한 날 지도만 쳐다보고 있는 게 아니라면, 어디에 가까이 있다는 게 무슨 소용인가. 사람들은 즉시 링크를 클릭, 또는 닥터 스트레인지에 나오는 Portal을 만들어서 이동할 것이지, 절대 걸어 다니지 않을 것이다.

이는 Mirror World에서도 마찬가지이다. 현실 세계를 그대로 온라인에 옮겨오더라도, 사람들이 메타버스 세상을 걸어 다닐까? 아닐 가능성이 높다. 이는 나중에 VR 부분에서 더 자세히 다루겠다.

“그럼 NFT는 과연 그 가치를 발현할까?”

부분적으로 동의한다. 단서가 하나 붙는다. Spatial Web에서의 새로운 소셜 미디어가 자리 잡는다면.

NFT는 온라인 상의 명품이다. 명품이라는 관점으로 본다면 커뮤니티 현상, 비싼 이유 등 모든 것이 이해될 수 있다.

사람들이 명품을 사는 이유는 값비싼 신호 이론과 소속의 본능으로 해석할 수 있다.

값비싼 신호 이론은 진화론적으로 사람을 포함한 동물들이 불필요한 에너지 또는 재원, 자원을 써서 본인의 능력과 worthiness (가치 있음)을 증명한다는 이론이다. 예를 들어, 가젤의 무리 중 맹수가 나타났을 때 쓸 데 없이 폴짝폴짝 뛰는 가젤이 있다. 맹수는 그 가젤을 표적하지 않는다. 쓸 데 없이 폴짝이는 행위는 가용 에너지가 넘친다는 것을 보여주는 것으로 덜 건강한 가젤을 쫒는 게 맹수에게 효율적이기에 그 가젤은 안 쫒는다고 한다.

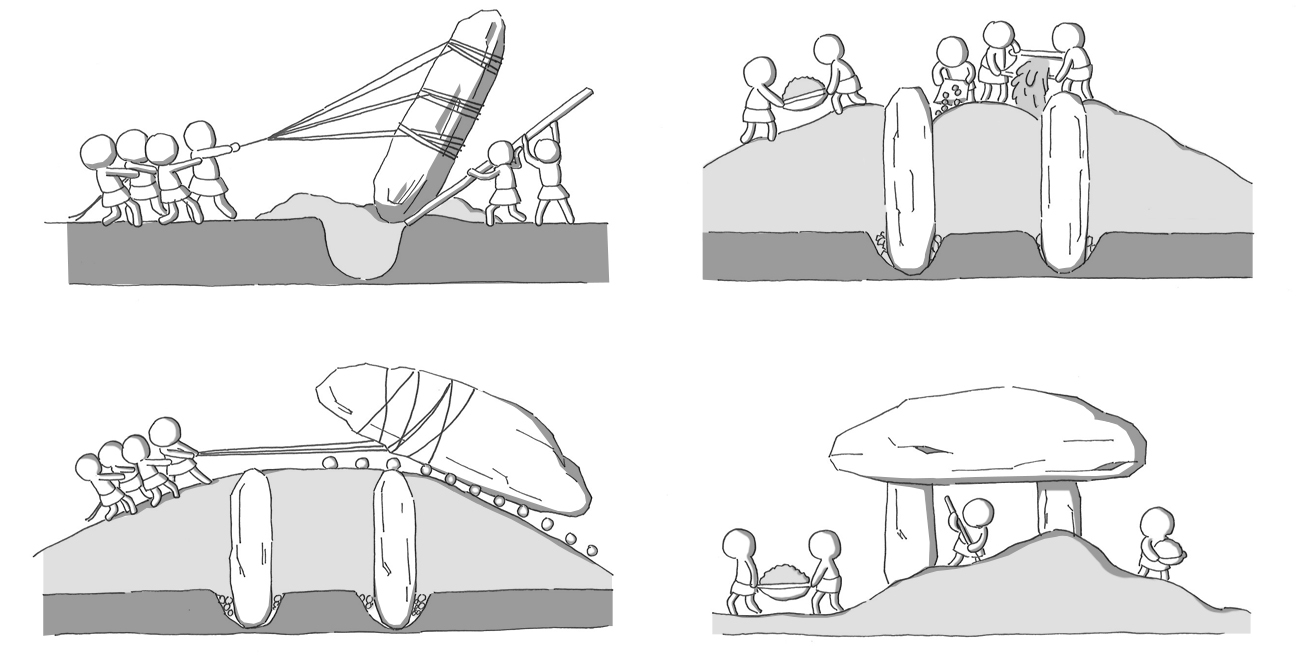

고대의 고인돌도 같은 맥락에서 만들어 졌다. 마을의 입구에 괜히 놓여진 엄청 큰 구조물. 수십 수백 명의 인력이 쓸 데 없이 동원되어야 세울 수 있는 구조물의 존재 자체가 해당 마을의 군사력을 대변하는 것이었다.

온라인에서도 개인은 값비싼 신호를 주고 싶다. 그래서 인스타그램에서 사진으로 핸드백 자랑, 시계 자랑, 차 자랑을 하고 유튜브에서 하울도 한다. 결국 현실 세계에서의 값비싼 신호를 온라인으로 옮긴 것이다. 거의 Online-Only Society가 구성된다면? 온라인에서 가상의 형태를 띈 누군가를 만나도 개인은 값비싼 신호를 내보내고 싶을 것이다.

그리고 Worthiness가 증명된 개인들은 상호 간의 동질성을 확인하면서 일종의 커뮤니티가 생겨나게 된다. 컨트리 클럽 멤버십이 있는 사람들끼리의 교류와 같은 이치이다. 그 커뮤니티에 끼고 싶으면 그 멤버십이 있어야 한다. 친해지고 싶은 사람들 무리가 모두 버킨백을 가지고 온다면, 나도 버킨백이 필요하다.

NFT는 온라인 상의 명품이다. 온라인 상의 명품이 오프라인에서도 가치 발현을 할 수 있다. 그런데 제대로 가치가 발현되려면 온라인의 명품은 온라인에서 더 통할 것 같다.

대부분의 오프라인 명품들은 헤리티지와 품질에서 가치가 나온다. NFT는 다른 방식으로 명품의 가치를 인정 받는다. 이는 나중에 NFT 섹션에서 더 자세히 다뤄질 것이다.

PS. 인사이트를 공유해 주신 박예슬 연구원께 감사

⚡다음 Signals가 궁금하다면?

👉 말하자면 메타버스는 SPATIAL WEB이다

✏ Writer

안지윤 HENSEN AHN

Director, Strategic Planning Team Lead

• Thingsflow AI & Global 팀장

• 빅피쉬벤처스 마케팅 소싱 그룹장

• Sentence Inc. CEO

• Virginia Tech 전자공학부

/futureplay.co/common/logo.png)